郡山駅

郡山市字燧田(ひうちだ)地内にある郡山駅は、明治20年7月16日に開業され、水郡線、東北本線、磐越西線、磐越東線、東北新幹線、山形新幹線の停車駅となっています。福島県の中央に位置し、東西南北へ向かう鉄道網の結節点として重要な駅となっています。

安積永盛駅

郡山市笹川三丁目地内にある安積永盛駅は、明治42年10月18日に開業され、水郡線、東北本線の停車駅となっています。郡山市の南側に位置し、周辺には日本大学をはじめ、高等教育機関があることから、学生の利用が多い駅です。

磐城守山駅

郡山市田村町地内にある磐城守山駅は、昭和4年5月10日に開業されました。周辺には、気軽にスポーツが楽しめるふるさとの森スポーツパークのほか、東山霊園などがあります。

谷田川駅

郡山市田村町地内にある谷田川駅は、昭和4年5月10日に開業されました。周辺には、自然環境や地域資源を生かした東部森林公園などがあります。

小塩江駅

のどかな風景が広がる小塩江駅。無人駅ですが、地域住民の重要な足となっており、周辺には、宇津峰山中腹のキャンプ場である市民の森などがあります。

川東駅

シンボルであるキンモクセイを回り込むように配置された曲線の通路が特徴的な川東駅。周辺には、福島空港や先端科学を楽しく体験できるムシテックワールドなどがあります。

泉郷駅

福島空港の最寄り駅であり、玉川村のへアクセスの拠点となる駅です。現在の駅舎は平成31年に改築されました。

川辺沖駅

ホームの向かい側には田畑が広がるのどかな駅です。令和2年に利用者用の駐車場が整備され、通勤・通学や送迎にも便利になりました。

野木沢駅

石川町は、日本三大鉱物産地の一つと知られ、中でも結晶が大きい事で有名です。1910年代(大正)から昭和40年頃まで、ガラスや陶器の釉薬の原料になる石英、長石を盛んに採掘し、首都圏や関西地方への輸送拠点であったのが、この野木沢駅です。

磐城石川駅

交通の要衝で、農業の盛んな石川地方の流通経路を支えたのがこの磐城石川駅でした。現在も観光や産業、通勤通学の起点として賑わっています。昭和35年に駅舎が火災に遭い、その時建て替えられた駅が今の駅舎となっています。

里白石駅

古い木造の駅舎が取り壊され、現在の里白石駅は小さな待合施設のみとなっており、とても静かな駅です。

磐城浅川駅

磐城浅川駅は、町の中心部に位置する水郡線の中で最も標高の高い駅です。駅舎は平成30年に建替えられました。

磐城棚倉駅

棚倉町の中心部に位置し水郡線玄関口であり、ルネサンス棚倉、棚倉城跡、馬場都々古別神社、時の鐘などの最寄り駅であり、白河方面のバス(白棚線)が発着しています。

中豊駅

県立修明高校の最寄り駅で、朝夕は通学の生徒で賑わいます。

近津駅

モダンな駅舎の近津駅は、八槻都々古別神社、山本不動尊への最寄り駅となっています。

磐城塙駅

駅舎に沿って町立図書館、塙町コミュニティープラザが連なり"森林(もり)"をイメージした尾根は町のシンボルにもなっています。

磐城石井駅

樹齢600年を超える戸津辺の桜(福島県指定天然記念物のエドヒガンザクラ)の最寄りの駅です。

南石井駅

矢祭町(旧石井村)の当時の大富豪、松本島之助(川崎大師の不動門を移築したとされている方)が設置したと言われている駅です。

東館駅

矢祭町の中心に位置し、主に通学に多く利用されています。令和4年3月24日に、誰もが気軽に立ち寄れ、人や情報とつながることができる「ヒガダテ駅待合室」が出来ました。

矢祭山駅

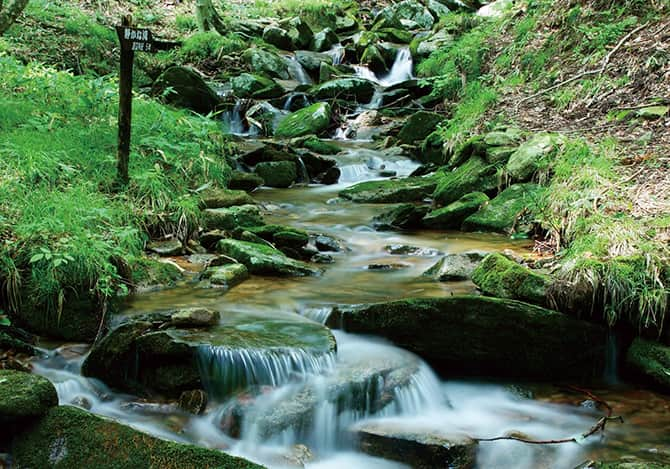

東北の駅百選に選ばれている、東北最南端の駅です。周辺は、矢祭山や久慈川の清流に恵まれ、水戸光圀公も訪れたと言われている雄大な景勝地となっています。

下野宮駅

水に濡れることなく滝の裏に入ることができることから、別名「裏見の滝」と呼ばれる月待の滝の最寄り駅であり、令和3年(2021年)10月に一部開通した常陸国ロングトレイルの玄関口であることから、多くの観光客、ハイカーに親しまれている駅です。

常陸大子駅

大子町の中心市街地に位置し、昭和2年(1927年)に水郡線の駅として開業した2階建ての木造駅舎です。駅前にはC12型蒸気機関車が静態保存されているほか、水郡線敷設に尽力した根本正の胸像があります。

袋田駅

山と川に囲まれた自然豊かな場所にあり、ログハウス形状の駅舎になっています。日本三名瀑のひとつである袋田の滝や袋田温泉などの玄関口として多くの観光客が訪れます。

上小川駅

自然豊かな場所にあり、釣りやハイキング、キャンプなどの拠点として人気で、登山コースにも含まれていることから多くのアウトドア愛好家が訪れる駅です。

西金駅

駅の最寄りに鉄道の線路を支える砕石の採掘場があることから、駅構内に砕石輸送の列車が停車するなど、ほかの駅にはない趣が感じられる駅です。

また、駅舎は、地域コミュニティセンターが併設されており、地域住民の集いの場としても使用されています。

下小川駅

大正14年(1925年)開業、平成15年(2003年)に現在の駅舎に改築されました。周辺には久慈川が流れ、駅近くにある平山橋は沈下橋の1つとして知られています。また、駅を起点とした盛金富士・熊の山ハイキングコースもあり、豊かな自然に囲まれています。

中舟生駅

昭和31年(1956年)開業の無人駅です。秋にはホームの向かい側に彼岸花の群生が見られます。付近には約10mほどの小さな滝「不動滝」もあります。

山方宿駅

大正11年(1922年)開業。駅舎の外観は市の特産である鮎のうろこをイメージしたものです。図書室やコミュニティ施設が併設されています。

野上原駅

昭和31年(1956年)開業の無人駅です。周辺は住宅が多く、地域住民の重要な交通拠点となっています。付近には歴史の道百選に選定された南郷道(和田)や常陸国ロングトレイルのコースがあります。

玉川村駅

大正11年(1922年)開業。山間にとけ込んだロッジ風の駅舎にコミュニティ施設を併設した駅として、関東の駅百選に選定されています。

常陸大宮駅

大正7年(1918年)に開業、市の南側に位置しており市内公共交通の起点となっています。令和6年(2024年)から新駅舎整備工事に着手しており、令和7年(2025年)1月頃より新駅舎の供用が開始される予定です。

静駅

静駅は住宅地のなかにあり、駅のホームからは、隣駅の瓜連駅を見ることができます。

瓜連駅

瓜連駅は、島式ホームの1面2線を有する地上駅で、橋上駅舎を有します。簡易委託駅なため、乗車券などを窓口で購入することができます。

常陸鴻巣駅

「常陸鴻巣ふれあい駅舎」として、集会所が併設されており、地元の自治会によって管理されています。近隣には、芳野農産物直売所「ふれあいファーム芳野」や市民農園があり、市民の憩いの場となっています。

上菅谷駅

那珂市の代表駅で、本線と支線の分岐駅です。明治30年(1897年)に開業され、現在の駅舎は平成26年(2014年)に改築されました。

中菅谷駅

中菅谷駅は、連続する三つの菅谷駅の中では一番小さく、閑静な住宅街のなかにある駅です。また、「上中下」の後に同じ単語が3連続するのは、全国的にも珍しいです。

下菅谷駅

相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、お互いのホームは跨線橋で連絡しています。跨線橋から見る列車の行き違いは迫力があります。

後台駅

後台駅周辺には複数の教育機関が立地しており、朝夕は多くの学生で賑わいます。

額田駅

現在、額田駅は1面1線の無人駅ですが、かつては久慈川の川砂利を運ぶためのインクライン(レールや機械)があったといわれています。

南酒出駅

南酒出駅はのどかな風景のなかにあり、近隣には、佐竹本家第3代秀義の第三子義茂が築城した南酒出城跡などがあります。

常陸太田駅

常陸太田市山下町にある常陸太田駅は明治32年(1899年)に開業しました。外観は、西山荘をイメージした大屋根造りとなっております。

谷河原駅

常陸太田市磯部町にある谷河原駅はのどかな田園風景の中にある駅です。集合住宅地から東に約1.5㎞ほどのところにあり、通勤・通学に利用されています。

河合駅

常陸太田市上河合町にある河合駅は閑静な住宅街にある駅です。水戸方面に通勤・通学する住民の大切な移動手段となっています。

常陸津田駅

住宅地と田園に囲まれた静かな場所にある駅です。国道349号線にも近く、駅前駐輪場があり、近隣の方が通学や通勤に利用しています。

常陸青柳駅

体育館や屋内プール、スケートボード場がある青柳公園の最寄り駅です。また、那珂川に架かる「水府橋」にも近く、現在の橋梁は二代目ですが、「茨城県うるおいのあるまちづくり顕彰事業2016」において、グッドデザイン賞を受賞した、初代の橋梁の鉄骨の一部を使ったモニュメントも設置されています。

水戸駅

水戸市宮町一丁目内にある水戸駅は、明治22年(1889年)1月16日に水戸鉄道線の駅として開業され、現在は、JR水郡線、常磐線、水戸線、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の停車駅となっています。茨城県最大のターミナル駅として県内外をつなぐ重要な駅となっています。